编者按:“从云岭之巅的山茶花到澜沧江畔的稻浪香,从傣族竹楼的孔雀鼓到彝寨火把的月琴声——在这里,许多少数民族的故事紧紧相连。”跟随大学生记者团的脚步,让我们走进普洱学院的铸牢中华民族共同体意识教育馆,在实物、影像与互动体验中,触摸中华民族“像石榴籽一样紧紧抱在一起”的深厚根基。

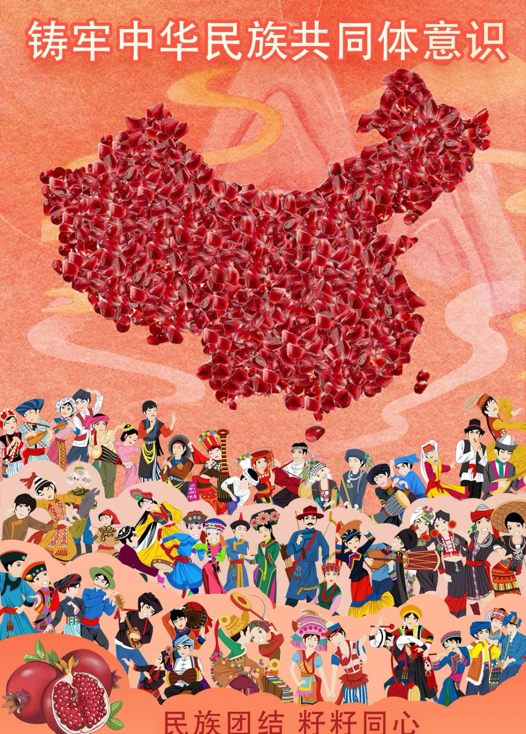

当石榴籽的殷红铺满中国地图的轮廓,当各民族服饰的纹样在展柜中织就斑斓星河,铸牢中华民族共同体意识的命题,便在这些具象的文化符号里,有了最生动的注脚。

“铸牢中华民族共同体意识”的字样如火炬高悬,而下方那片由石榴籽组成的中国版图,更是道破了共同体的本质——正如石榴籽紧紧依偎、同生共荣,56个民族亦是华夏大地的“籽籽同心”。从西域传入的石榴,历经千年栽培早已成为中华文化的一部分,恰如各民族在历史长河中不断交融、彼此滋养,最终凝聚成不可分割的命运共同体。

展厅里的民族娃娃摆件,以卡通化的灵动姿态,定格了各族儿女的样貌:苗族的银饰闪烁着匠心,彝族的服饰晕染着山野色彩,汉族的传统装束沉淀着岁月温度……这些小小的人偶,是民族文化的微缩载体,更象征着各族少年如同兄弟姐妹,在共同体的怀抱中携手成长。

玻璃展柜中,各族服饰静静陈列,却能让人听见历史的回响。那针脚细密的畲族衣襟、纹样绚丽的傣族筒裙、剪裁利落的满族马褂,不仅是审美与技艺的结晶,更是各民族在生产生活中相互借鉴、共同创造的见证。服饰的经纬里,织着“你中有我,我中有你”的共生密码——就像壮族的织锦曾吸纳汉族的纺织技艺,而汉族的服饰也融入了少数民族的纹样灵感。

再看那些民族乐器与器物,雕花的弹拨乐器承载着草原与山地的韵律,铜制的锣钹传递着村寨节庆的欢腾,彩色线穗凝结着各族手工艺的巧思。它们曾在不同的山谷与草原响起,如今却在同一展厅里共振,恰似各民族文化在交流中奏响“共同体”的和声。

展厅中央的环形屏幕,滚动着各族人民携手奋进的画面:校园里的民族团结主题活动、田野间的跨民族协作帮扶、科研团队中各民族成员的并肩攻关……这些鲜活的场景,正是“铸牢中华民族共同体意识”从理念到实践的延伸。当不同民族的双手共同耕耘、共同创新,就像那些木雕水牛所隐喻的——勤劳、坚韧的精神在各族血脉中流淌,成为推动共同体向前的力量。

从石榴籽的意象到服饰器物的共鸣,从历史深处的交融到当代实践的生长,铸牢中华民族共同体意识,从来不是抽象的口号,而是浸润在日常生活的文化认同,是各族人民“同呼吸、共命运、心连心”的生命联结。正如那紧紧相拥的石榴籽,每一颗都饱满鲜亮,共同构筑着华夏大地最壮美的果实。

你是否也在生活中见过体现民族团结的场景?比如一次跨民族的互助、一场民族文化的展演,欢迎和我分享你的故事。